इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक कोयला आधारित विद्युत उत्पादन लगभग बंद होना है। यह ग्लोबल वार्मिंग को दो डिग्री सेल्सियस के अंदर रखने के लिए आईपीसीसी द्वारा सुझाए गए महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। इस तरह कोयला उद्योगों से राज्यों को होने वाली आय कम होती जाएगी। फिर खत्म होगी। भविष्य की इस चुनौती का हल, कोयला उत्पादक राज्य भावी नीतियों में तलाश रहे होंगे।

बचपन में कहावत सुनी, ‘अग्र सोची, सदा सुखी’। आज की दुनिया में जब टेक्नोलॉजी प्रेरित बदलाव बहुत तेज हों, तो इस जोखिम को कौन टाल सकता है? वैसे भी व्यावहारिक विजन के तहत इससे प्रभावित राज्यों की नीतियों में विकल्प की कोशिश होगी ही। पर क्या भविष्य के ऐसे सवाल, राज्यों की राजनीति में एजेंडा या मुद्दा हैं? क्या केंद्र के साथ मिलकर राज्य अपने-अपने प्रभावित होने वाले इलाकों की वैकल्पिक नीति व योजना बना रहे हैं? संबंधित राज्यों की राजनीति का यह लोक मुद्दा है? इसके समाधान के लिए लोक पहल है? मसलन झारखंड को सालाना बजट में कोयला से 5-6% आय होती है।

अगर यह क्रमशः घटे या बंद हो, तो सरकार को दूसरे स्रोत से वह आमद चाहिए। मुल्क में लगभग 3.5 लाख लोग कोयला उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। इन्हें रोजगार की जरूरत होगी। 1.5 करोड़ लोग अप्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर हैं। इन्हें दूसरे क्षेत्र में अवसर देना होगा। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह के सामने यह सवाल होगा।

एक और कारण है। भारत के बिजली उत्पादन में कोयला संचालित विद्युत उत्पादन का हिस्सा 71% के आसपास है। उधर सौर ऊर्जा उत्पादन लागत लगातार घट रही है। 2020 नवंबर में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने 470 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट (सोलर पावर) की निविदा 2.01 रुपए प्रति किलोवाट पर पाई। यह लागत कीमत मौजूदा कोयला आधारित ऊर्जा से 40% कम है।

2015 में पर्यावरण, जंगल और मौसम परिवर्तन मंत्रालय ने कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों के लिए नई प्रदूषण नीति तय की। तत्कालीन पावर प्लांट्स को, दिसंबर 2017 तक इसका पालन करना था। नए पावर प्लांटों को जनवरी 2017 के बाद, यह मापदंड लागू करना था। किसी भी कोयला पावर प्लांट ने यह मानक पूरा नहीं किया। यह समय सीमा बढ़ाकर 2022 हुई।

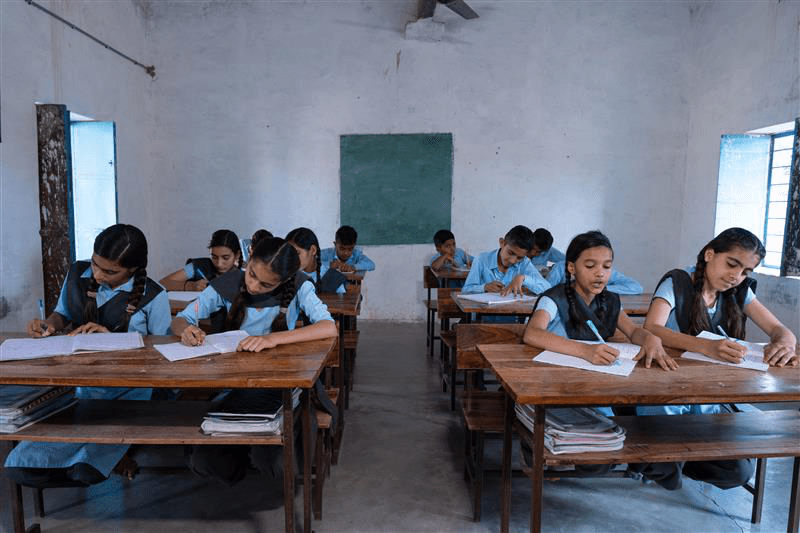

दुनिया के जो मुल्क कोयला उद्योग का विकल्प ढूंढ रहे हैं, वे खनन श्रमिकों के लिए नया क्षेत्र ढूंढ रहे हैं। यहां ढांचागत बदलाव की जरूरत होगी। व्यापक अर्थ में यह सामाजिक-आर्थिक बदलाव होगा। उद्योगों को नया रूप देना होगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर और आधारभूत सामाजिक संरचना में निवेश बढ़ाना होगा। इस काम में डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड (डीएमएफ) की राशि उपयोग हो सकती है, वैकल्पिक आर्थिक ढांचा बनाने-विकसित करने में।

भविष्य में यह उद्योग परंपरागत स्वरूप में नहीं रहता, तो हर कोयला उत्पादक राज्य को अलग-अलग नीति बनानी होगी, क्योंकि कोयला खनन का 257 साल पुराना वाणिज्यिक कारोबार (1774 से) बदलेगा। एक मुकम्मल रोड मैप, अभी से ही बनाना होगा।

कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ ने ‘रिन्यूएबल एनर्जी रोड मैप’ बनाया है। दरअसल देश के पूर्वी राज्यों की ताकत मिनिरल पावर (खनिज संपदा) रही है। यह परंपरागत संपदा, पुराने स्वरूप में नहीं रहनेवाली। देश के पूर्वी क्षेत्र या राज्य, इस चुनौती को अवसर के रूप में बदल सकते हैं। जैसे झारखंड में सौर ऊर्जा की बड़ी क्षमता है, क्योंकि राज्य को वर्ष में 300 दिन सौर ताप मिलता है।

भारत में जिला खनिज फाउंडेशन कोष में लगभग 45,000 करोड़ रु. हैं। हर साल करीब 6-7 हजार करोड़ रु. इस मद में आते हैं। इसमें कोयला व लिगनाइट का हिस्सा 41% है, जिसका 45% ही उपयोग हो रहा है। डीएमएफ के अलावा कोयला क्षेत्रों में कोल सेस भी एकत्रित होता है।

हर साल इस फंड में करीब 38,000 करोड़ जमा होते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग जीएसटी भुगतान में हो रहा है, लेकिन 2022 के बाद यह कोयला क्षेत्रों के विकास के लिए उपलब्ध होगा। डीएमएफ व कोल सेस में उपलब्ध राशि का उपयोग संबंधित राज्यों में भविष्य में संरचनात्मक बदलाव की दृष्टि से होना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)